「『神様に呼ばれた人だけが行ける』――そんな神秘的な伝説を持つ奈良の秘境、玉置神社。今回は、私たち奈良在住の夫婦が、金運アップと美しい御朱印を求めて、この最強パワースポットへと足を運びました。道中から境内の隅々まで、夫婦それぞれの目線で感じた玉置神社の魅力と、知られざるご利益、そして参拝のリアルな体験を徹底的にお伝えします!」

神社の概要:

玉置神社は大峰山脈の南端に位置する標高1,076mの玉置山の山頂近くに鎮座し神武天皇御東征の途上として伝承されています。

創立は紀元前三十七年第十代崇神天皇の御宇に王城火防鎮護と悪魔退散のため、早玉神を奉祀したことに始まると伝えられています。

古くより熊野から吉野に至る熊野・大峰修験の行場の一つとされ、平安時代には神仏混淆となり玉置三所権現または熊野三山の奥院と称せられ霊場として栄えました。

江戸時代には別当寺高牟婁院が置かれていました。その後、慶応四年の神仏分離により神仏混淆を廃し以後玉置三所大神、更に玉置神社となり現在に至っています。

境内には樹齢三千年と云われる神代杉を始め天然記念物に指定されている杉の巨樹が叢生し、平成十六年には「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されました。

神社名:玉置神社

所在地:奈良県吉野郡十津川村玉置川1番地

ご祭神:

本社

国常立尊(くにとこたちのみこと)

伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

伊弉冊尊(いざなみのみこと)

天照大御神(あまてらすおおみかみ)

神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)

摂社・三柱神社

倉稲魂神(うがのみたまのかみ)

天御柱神(あめのみはしらのかみ)

国御柱神 (くにのみはしらのかみ)

末社・若宮社

八幡大神(はちまんのおおかみ)

春日大神(かすがのおおかみ)

住吉大神(すみよしのおおかみ)

末社・神武社

速玉男神(はやたまおのかみ)

迦具土神(かぐつちのかみ)

高倉下神(たかくらじのかみ)

末社・玉石社

大巳貴命 (おおなむちのみこと)

主なご利益:

玉置神社は、健康長寿、病気平癒、除災招福、悪霊退散などのご利益があることで知られています。特に、悪霊退散のご利益は全国的にも珍しく、熊野三山の奥の院とも呼ばれています。

神社の見どころと参拝ポイント:

本 社(ほんしゃ)

本社は、玉置神社の主祭神をお祀する社殿で、 本殿ほんでんとも呼ばれます。建物内には三基の宮殿くうでんが安置されており、合せて五柱いつはしらの神々を奉祀しています。

内陣ないじんの中央殿に奉斎される国常立尊は「日本書紀にほんしょき」の神話において天地開闢てんちかいびゃくの始めに現れたとされる神です。そして、相殿あいどのには日本の国土を創生した伊弉諾尊・伊弉冉尊の二柱の神を配祀します。

また、右殿(向かって右)には伊弉諾・伊弉冉の御子神みこがみ・天照大御神、左殿には天照大御神の五世孫で初代天皇である神日本磐余彦命(神武天皇)をお祀りしています。

欅けやき材を用いた社殿は、入母屋造いりもやづくり・平入ひらいりで、正面に軒唐破風のきからはふを付け、その上には千鳥破風ちどりはふを設けます。建物は再建された寛政6年(1794)当時の様式を伝えるものと考えられていますが、入母屋造りによる本殿は奈良県内にあまり類例のないものです。

摂社

玉置神社境内に古くより鎮座されております三柱神社については謎が多く、説明が難しいのですが、よくご質問をいただく点などを中心に簡単にまとめさせていただきました。

まず「摂社」とは本社に付属し、本社に縁の深い神様や特別の由緒がある神様をお祀りした神社を指します。

三柱神社の神様は倉稲魂神(うがのみたまのかみ)・天御柱神(あめのみはしらのかみ)・国御柱神(くにのみはしらのかみ)の三柱と伝わります。

この倉稲魂神は京都府の伏見稲荷大社で農業や商売繁盛などの神様として、また天御柱神・国御柱神は奈良県生駒郡の龍田大社で風を司る神様としてお祀りをされていることで知られます。

三柱神社は別名「稲荷社(いなりしゃ)」とも呼ばれますが、稲荷信仰が盛んになる前から地主神(じぬしのかみ)としてお祀りをされており、厄除けや心願成就さらに精神の病(ノイローゼなど)また海上安全にも特別の霊験があるとされています。

毎年、3月の初午の日(今年は3月12日)に行われる三柱神社の例祭は初午祭とも呼ばれ、10月24日に行われる本社・玉置神社の例祭に次いで、盛大に行われます。

末社

若宮社・神武社は、本社の西隣りに鎮座する玉置神社の末社です。社殿は見世棚造みせだなづくりと呼ばれる様式で同じ大きさに作られており、向かって右に若宮社、左には神武社を配置します。

若宮社には、ご祭神として住吉大神・八幡大神・春日大神の三柱みはしらの神が勧請かんじょうされています。また、神武社に奉祀しているのが、迦具土神・速玉男神・高倉下神の三柱です。

もっとも、本来は若宮社の主祭神として、伊弉諾尊・伊弉冉尊の御子神みこがみ・天照大御神がお祀りされていました。同様に、神武社のご祭神となっていたのが神日本磐余彦尊(神武天皇)です。

社殿名はこの二柱のご祭神に由来するものでしたが、明治初期に両社の主祭神が本社に合祀されることになりました。そして、祭祀の変遷を経た後に社殿が再建され、現在に至っています。

金運アップの要は「玉石社」

youtubeなどで金運のパワースポットとして広く知られている玉置神社ですが、実は金運アップの秘訣は本殿ではなく、玉石社にあります。

玉石社は、末社の一つで、古代、神武東征以前から熊野磐座信仰の一つとして崇められてきた玉石は、 玉置神社本殿と玉置山頂上中程に鎮座しています。

社殿がなくご神体の玉石に礼拝する古代の信仰様式を残しており、玉置神社の基となったのが、この玉石社と伝えられ、玉石に宝珠や神宝を 鎮めて祈願したと伝わっています。

大峯修験道では、玉石社を聖地と崇め、本殿に先んじて礼拝するのが習わしとなっています。

境内の中でも特に神聖な雰囲気に包まれているのが、玉置神社の地主神を祀る**玉石社(たまいししゃ)**です。私たち夫婦が訪れた際も、この場所だけは空気がひんやりと澄んでいて、まさに『聖域』という言葉がぴったりだと感じました。

特に、金運アップを願う私にとって、ここは玉置神社の中でも外せないパワースポットです。奥にある岩がご神体とされており、その前で手を合わせると、体の奥からじんわりと温かくなるような、不思議な感覚に包まれました。

きっとこの場所には、計り知れないほどの強い気が宿っているのでしょう。**『ここに来られただけでも運がいい』**と、心からそう思える場所でした。

玉置神社の参拝には本殿より先にこの玉石社を参拝してから、本殿でお詣りするのが順序となっているようなので、気を付けて参拝してください。

基本的なお参りの仕方

鳥居をくぐる際の作法

鳥居をくぐる際は、まず鳥居の前で軽く一礼し、中央を避けて左右どちらかの端から入るのが作法です。鳥居は神様と人間の世界を分ける結界とされており、中央は神様の通り道とされています。

具体的な作法:

1. 一礼:

鳥居の前で立ち止まり、本殿の方に向かって軽く一礼します。

2. 端を通る:

鳥居の中央は神様の通り道なので、左右どちらかの端を通ってくぐります。

3. 足の入り方:

どちらの足から入るかは、どちらの側から入るかによって異なります。左側から入る場合は左足から、右側から入る場合は右足から入るのが丁寧な作法とされています。

4. 退出時:

参拝を終えて境内を出る際も、同様に鳥居をくぐる前に一礼し、鳥居を出た後に本殿の方を向いて再度一礼するのが良いでしょう。

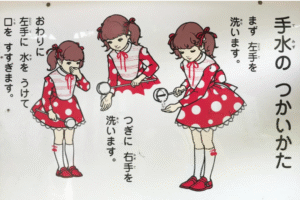

手水舎での清め方

手水舎(ちょうずや・てみずや)での作法は、参拝前に心身を清めるための儀式です。まず、右手で柄杓を取り、水を汲んで左手を清めます。次に、柄杓を左手に持ち替えて、右手を清めます。その後、再び右手で柄杓を持ち、左手で水を受けて口をすすぎます。最後に、柄杓を立てて柄の部分を清め、元の位置に戻します。

手水舎の作法

1,右手で柄杓を持つ:柄杓を右手で持ち、水盤から水を汲みます。

2,左手を清める:汲んだ水を左手にかけ、清めます。

3,柄杓を左手に持ち替える:柄杓を左手に持ち替え、水を汲んで右手を清めます。

4,口を清める:再び柄杓を右手で持ち、左手で水を受けて口をすすぎます。

5,この時、柄杓を直接口につけないように注意しましょう。

6,左手を清める:もう一度、左手を清めます。

7,柄杓を清める:柄杓を立て、柄の部分に水を流して清めます。

8,柄杓を戻す:清めた柄杓を元の位置に戻します。

ポイント

柄杓は直接口をつけないようにしましょう。

手水は、心身を清めるための儀式です。

静かに、丁寧な動作を心がけましょう

拝殿での参拝作法

神社での参拝作法は「二礼二拍手一礼」が基本です。まず、姿勢を正して深くお辞儀を2回行います(二礼)。次に、胸の高さで両手を合わせ、右手を少し手前にずらして2回拍手(二拍手)を打ちます。最後に、手を合わせて祈り、もう一度深くお辞儀をして終わります(一礼)。お寺では、合掌して一礼することが一般的です。

神社での参拝作法(二礼二拍手一礼)の詳細:

鳥居をくぐる前:境内に入る前に、軽くお辞儀をして気持ちを引き締めます.

手水舎:手水舎で手と口を清めます.

賽銭:賽銭箱にお賽銭を入れます.

二礼:姿勢を正し、深いお辞儀を2回行います.

二拍手:胸の高さで両手を合わせ、右手を少し手前にずらして2回拍手を打ちます.

一礼:手を合わせて祈り、最後に深くお辞儀をします.

退場:軽くお辞儀をしてから退場します.

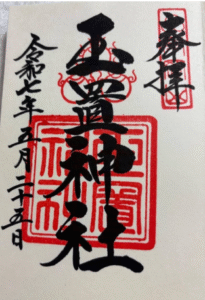

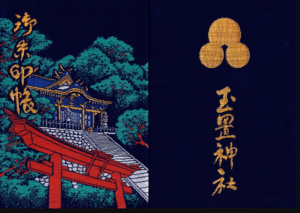

御朱印情報:

玉置神社の御朱印は社務所で受けることができます。

受付時間は午前8時から午後5時までとなっています。

初穂料は300円のようです。

(前回は社務所が閉まっていて受けられませんでした…泣)

ネットの情報では直書きだと思います。限定御朱印も数種販売されているようで、厳かな本殿と本殿へ続くアプローチの様子を模しています。

金運アップ体験談と考察:

実を申しますと、前回玉置神社に行ったのは、GW前後の大変込み合う時期で、朝10時過ぎに家を出て、お昼過ぎには神社まで2kmくらい前まで近づいていたのですが、渋滞で、実際に玉置神社についたのは4時過ぎで、本殿とご神木しか参拝できませんでした…

世界遺産ということもあり、周囲の景色は絶景で、駐車場から玉置神社までの道のりも、まさにパワースポット!といえる場所でしたが、かなり山奥でアクセスは正直よくありませんし「神様に呼ばれた人しか行けない」といわれるほどで、かなり長い距離の山道を走ることになりますので、車の運転に自信にない方には、行きつくのが困難な場所と言えるかもしれません。

誰もが気軽に行ける場所ではないともいえる場所だからこそ「真のパワースポット」と言えるのかもしれません。

いつか行きたいと思いながらも、下調べが不十分で「参拝後、こんな良いことがあった!」といったと言えるようなエピソードはお伝え出来ないのですが、世界遺産である「紀伊山地の霊場と参詣道」として登録された日本では12番目の世界遺産の1つです。

霊峰玉置山(1,076m)に鎮座する玉置神社は大峯奥駈道の極めて重要な聖地として世界遺産に含まれており、その地に行くだけでも十分な価値があると思います。

アクセス方法:

「車でのアクセスが基本!奈良市内から玉置神社までのリアルな道のり

玉置神社へは、公共交通機関でのアクセスが限られるため、多くの方が車で向かわれるかと思います。私たち夫婦も例に漏れず、いつもマイカーで訪れています。

奈良市内(または大阪)から玉置神社へは、京奈和自動車から国道168号線)を経由し、約3時間ほどの道のりです。特に、十津川村へ入ってからは山道が続き、道幅が狭くなる箇所やカーブも多いため、運転には十分注意が必要です。

休憩ポイント:道中のおすすめ道の駅「十津川郷」

(十津川村の特産品や、足湯もあって、お気に入りの休憩所です。足湯に隣接したお店で美味しい串こんにゃくが食べられます!)

ガソリンスタンド: 途中に少ないため、早めの給油を心がけましょう。

冬季の注意点: 冬場(12月〜3月頃)は積雪や路面凍結の可能性もあるため、スタッドレスタイヤやチェーンの準備、事前に道路情報の確認が必須です。

駐車場情報: 神社には無料駐車場がありますが、休日などは混雑することもあります。午前中の早い時間帯に到着することをおすすめします。

大阪方面から

阪和自動車道・美原JCT→南阪奈道路・葛城IC→大和高田バイパス・新堂ランプ→京奈和自動車道・五條IC→R370→R168

(美原JCTより約3時間)

名古屋方面から

東名阪自動車道→亀山IC→名阪国道・西名阪自動車道・郡山IC→五條経由→R168

(亀山ICより約5時間)

和歌山方面から

阪和自動車道・南紀田辺IC→R42→R311→R168

(南紀田辺ICより約2.5時間)

三重方面から

紀勢自動車道・尾鷲北IC→R42→熊野尾鷲道・尾鷲南→熊野大泊IC→

R42→新宮市→R168(若しくは、R42→R311→R169)

(熊野大泊ICより約2.0時間)

※駐車料金は無料ですが、駐車できる台数に限りがあり、GWなど長期の休みの際にはかなり込み合います。玉置神社の駐車場は、境内まで15分程度(約1km)離れたところにあります。

境内まではアップダウンのある山道ですので、スニーカーなど歩きやすい靴がお薦めです。

また、国道168号線から玉置神社の駐車場に着くまでに数時間待たされることもありますので、SNSなどで下調べしておくなどして、混雑が予想される場合は、公共交通機関などを併用して行くのがお薦めです。

公共交通機関(電車・バス)でのアクセス

電車・バスで十津川温泉(バス停)までの道のり

奈良交通・八木新宮バスがあります。

(奈良方面からお越しの場合:八木駅、五條駅から十津川温泉下車

和歌山方面からお越しの場合:新宮駅から十津川温泉下車)

時刻表・運賃については下記をご参照ください。

【奈良交通HPより】

十津川温泉(バス停)から玉置神社までの道のり

平日はタクシーを使うのがいいようです。

【三光タクシー】 0746-64-0231

片道約4,000円程度

※土・日・祝日は世界遺産予約バスがあるようです。

その他リンク

(バス無料キャンペーンがある場合があります。)

【十津川村観光協会】 0746-63-0200

周辺のおすすめ情報:

玉置神社駐車場内には「栄山」という、うどん屋さんがあります。

飲み物や気軽に食べられるお寿司やお土産なども、販売しているようですが、お店の中には入っていないので、次回はちゃんと紹介出来るようにします。

まとめ:

「玉置神社は、金運も心も満たされる夫婦の聖地だった」

今回、夫婦二人で玉置神社を訪れて、私たち夫婦は本当に『呼ばれた』のだと実感しました。豊かな自然に抱かれた境内は、日常の喧騒を忘れさせてくれるような清らかな空気に満ちています。私は金運アップの強いエネルギーを、妻は美しい御朱印との出会いを、それぞれ心ゆくまで満喫することができました。

特に、運転に不安がある方も、そこを乗り越えて訪れる価値が十二分にある場所です。ぜひ、あなたも大切な人と、この特別な玉置神社で、心身ともに清められる体験をしてみませんか?

きっと、訪れた人にしか分からない、神秘的な出会いが待っているはずです。 次回は、京都の金運パワースポットをご紹介しますので、お楽しみに!」

最後に、私のような参拝の順序の間違いを起こさないために、正式な玉置神社の参拝方法をお知らせします。

1. 駐車場から本殿へ:駐車場から玉置神社へ向かい、まず本殿に一礼して通り過ぎます。

2. 玉石社参拝:本殿の奥にある玉石社を最初に参拝します。ここは玉置神社の名前の由来となった場所です。

3. 本殿、三柱神社参拝:玉石社参拝後、本殿や三柱神社を参拝します。

4. 境内散策:参拝後、境内に聳える大杉や夫婦杉などの御神木を鑑賞したり、自然を散策したりするのがおすすめです。

本来の目的の金運アップは果たせませんでしたが、世界遺産となっている周辺の景色はかなり見ごたえがあり、まさにパワースポットです!ぜひ一度訪れてみてください!

コメント